- TEMPÉRATURE (météorologie)

- TEMPÉRATURE (météorologie)La température est, avec la pression, l’une des grandeurs qui servent à définir l’état physique de l’air. Dans toute l’épaisseur de l’atmosphère «météorologique» (90 km environ), la composition de l’air peut en effet être estimée constante. La teneur, variable, en ses composants secondaires (eau, dioxyde de carbone, ozone, poussières) n’empêche pas de le considérer comme un gaz parfait dont l’état est défini par la relation thermodynamique fondamentale:

où p est la pression atmosphérique, 福 la masse volumique de l’air, R la constante des gaz parfaits et T la température absolue de l’air en kelvins. La mesure de la température de l’air, aussi bien au niveau du sol qu’en altitude, est par conséquent fondamentale en météorologie.Les données expérimentales les plus anciennes que l’on possède sur l’état de l’atmosphère correspondent précisément au début de la thermométrie, qui s’est développée dès l’apparition des thermomètres aux XVIIe et XVIIIe siècles. On crut longtemps que le minimum de «froid» était atteint au cours d’hivers rigoureux. C’est ainsi que Daniel Gabriel Fahrenheit, faute d’autre référence, fixa le «zéro» de ses thermomètres à mercure d’après le minimum observé un hiver à Dantzig: le zéro de l’échelle Fahrenheit, équivalant à 漣 17,8 degrés de l’échelle Celsius, n’a pas d’autre origine (cf. CHALEUR et MESURE -Mesures thermiques).Observation localeOn mesure la température de l’air en plaçant un thermomètre en un point particulier de l’espace. Or, l’atmosphère étant constamment en mouvement, la température lue par le capteur sera non pas celle d’une particule d’air déterminée, mais celle de toutes les particules qui le balaieront pendant la durée de l’observation.De plus, l’air conduit très mal la chaleur et il peut exister en son sein des différences durables de température entre des points même rapprochés. Enfin, sa faible capacité thermique le rend sensible aux apports de chaleur dus aux obstacles qu’il baigne ou provenant des éléments constituants de l’atmosphère (eau, dioxyde de carbone), eux-mêmes soumis aux rayonnements extérieurs.C’est pourquoi la température de l’air est une grandeur facilement variable et plus fluctuante que la pression par exemple. L’enregistrement de la température mesurée en un point montre une dispersion (un «bruit») qui s’étend de 0,5 à 3 0C par minute et qui traduit la turbulence thermique locale. Ces fluctuations sont limitées par l’inertie des capteurs, mais cette dernière peut entraîner des erreurs de mesure. Il y a donc une limite à la finesse possible de la mesure: une précision meilleure que 0,2 ou 0,3 0C n’a pas de signification climatologique.Distribution horizontaleLa température météorologique «au sol» est celle qui est mesurée sous abri (cf. Mesure de la température de l’air ) à une hauteur de 1,5 m.Le réseau mondial de mesure s’est développé progressivement depuis le milieu du XIXe siècle. On dispose, dans les régions développées, de mesures continues depuis les années 1860, mais les réseaux restent lacunaires pour les zones maritimes et dans l’hémisphère Sud.Les températures moyennes annuelles décroissent naturellement de l’équateur aux pôles. Les extrêmes annuels ne sortent qu’exceptionnellement de l’intervalle compris entre 漣 40 0C et + 40 0C. On a noté, depuis 1900, des extrêmes absolus de + 58 0C en Libye, de 漣 78 0C en Sibérie. Le continent antarctique offre des températures plus basses (inférieures à 漣 90 0C), mais à des altitudes élevées, ce qui ne permet pas de les comparer avec les données du réseau moyen (fig. 1 et 2).La variation diurne met en évidence un minimum de température peu après le lever du Soleil et un maximum l’après-midi. De l’ordre d’une dizaine de degrés Celsius en moyenne annuelle dans les régions tempérées, elle est d’autant plus faible que la latitude est plus haute et que la nébulosité est plus forte. Elle est plus élevée sur les continents que sur mer. Les plus grandes amplitudes sont notées dans les régions tropicales tandis que des variations quasi nulles sont observées l’hiver dans les régions à forte nébulosité. En montagne, les amplitudes diurnes vont en diminuant au fur et à mesure que l’on s’élève, alors que la température moyenne s’abaisse.La variation saisonnière est d’autant plus marquée que la latitude est plus haute. Pratiquement nulle et irrégulière dans les régions équatoriales, elle est, en valeur absolue et calculée sur les moyennes mensuelles, supérieure aux amplitudes diurnes au-dessus des tropiques. Elle est beaucoup plus forte sur les continents que sur mer, et elle peut atteindre une soixantaine de degrés Celsius. On utilise parfois une amplitude des moyennes mensuelles supérieures à 20 0C comme critère d’un climat continental.L’alternance diurne et saisonnière peut servir à définir les climats:– climat continental (hautes latitudes; Sibérie) où l’amplitude saisonnière est au moins cinq fois supérieure à l’amplitude diurne;– climats tempérés et tropicaux pour lesquels l’amplitude saisonnière est du même ordre de grandeur que l’amplitude diurne;– climats marins et équatoriaux (Pacifique; centre de l’Afrique; centre du Brésil) pour lesquels l’amplitude diurne est au moins cinq fois plus forte que l’amplitude saisonnière.Distribution verticaleLe profil vertical de la température de l’air permet de diviser l’atmosphère météorologique en trois couches principales (cf. ATMO- SPHÈRE, fig. 1).Dans la troposphère , la température décroît depuis le sol jusqu’à un niveau dit tropopause , où elle atteint en général 漣 50 à 漣 80 0C (valeur standard: face=F0019 漣 56,5 0C). Le gradient vertical moyen est de 6,5 0C par kilomètre. L’altitude de la tropopause décroît de l’équateur au pôle en même temps que sa température s’élève. L’altitude standard est de 11 km à 450 de latitude.La stratosphère débute par une isothermie depuis la tropopause jusqu’à 20 km environ et se continue par une couche chaude où la température croît de plus en plus rapidement pour arriver à des valeurs voisines de 0 0C vers 50 km. Un maximum à ce niveau définit la stratopause.Dans la mésosphère , la température diminue à nouveau assez régulièrement et atteint des valeurs très basses (face=F0019 漣 80 à 漣 100 0C) vers 80 km.En altitude, le gradient méridien s’inverse: les températures, dès 25 km, sont plus élevées au pôle qu’à l’équateur.Mesure de la température de l’airIl ne suffit pas de placer un thermomètre quelconque dans l’air pour obtenir une mesure correcte de sa température. L’équilibre thermique entre un capteur et l’air se heurte à des difficultés, du fait:– de la faiblesse des échanges conductifs et convectifs (en particulier, les échanges par rayonnements peuvent entraîner un équilibre dans lequel la température du thermomètre diffère notablement de celle de l’air ambiant);– de la faible capacité thermique de l’air qui exige une grande finesse des capteurs;– de la dispersion que présente la température locale et qui rend difficile la définition précise de cette température.En régime permanent et en supposant que les apports conductifs soient négligeables, le bilan thermique peut s’écrire, par unité de surface:

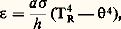

où p est la pression atmosphérique, 福 la masse volumique de l’air, R la constante des gaz parfaits et T la température absolue de l’air en kelvins. La mesure de la température de l’air, aussi bien au niveau du sol qu’en altitude, est par conséquent fondamentale en météorologie.Les données expérimentales les plus anciennes que l’on possède sur l’état de l’atmosphère correspondent précisément au début de la thermométrie, qui s’est développée dès l’apparition des thermomètres aux XVIIe et XVIIIe siècles. On crut longtemps que le minimum de «froid» était atteint au cours d’hivers rigoureux. C’est ainsi que Daniel Gabriel Fahrenheit, faute d’autre référence, fixa le «zéro» de ses thermomètres à mercure d’après le minimum observé un hiver à Dantzig: le zéro de l’échelle Fahrenheit, équivalant à 漣 17,8 degrés de l’échelle Celsius, n’a pas d’autre origine (cf. CHALEUR et MESURE -Mesures thermiques).Observation localeOn mesure la température de l’air en plaçant un thermomètre en un point particulier de l’espace. Or, l’atmosphère étant constamment en mouvement, la température lue par le capteur sera non pas celle d’une particule d’air déterminée, mais celle de toutes les particules qui le balaieront pendant la durée de l’observation.De plus, l’air conduit très mal la chaleur et il peut exister en son sein des différences durables de température entre des points même rapprochés. Enfin, sa faible capacité thermique le rend sensible aux apports de chaleur dus aux obstacles qu’il baigne ou provenant des éléments constituants de l’atmosphère (eau, dioxyde de carbone), eux-mêmes soumis aux rayonnements extérieurs.C’est pourquoi la température de l’air est une grandeur facilement variable et plus fluctuante que la pression par exemple. L’enregistrement de la température mesurée en un point montre une dispersion (un «bruit») qui s’étend de 0,5 à 3 0C par minute et qui traduit la turbulence thermique locale. Ces fluctuations sont limitées par l’inertie des capteurs, mais cette dernière peut entraîner des erreurs de mesure. Il y a donc une limite à la finesse possible de la mesure: une précision meilleure que 0,2 ou 0,3 0C n’a pas de signification climatologique.Distribution horizontaleLa température météorologique «au sol» est celle qui est mesurée sous abri (cf. Mesure de la température de l’air ) à une hauteur de 1,5 m.Le réseau mondial de mesure s’est développé progressivement depuis le milieu du XIXe siècle. On dispose, dans les régions développées, de mesures continues depuis les années 1860, mais les réseaux restent lacunaires pour les zones maritimes et dans l’hémisphère Sud.Les températures moyennes annuelles décroissent naturellement de l’équateur aux pôles. Les extrêmes annuels ne sortent qu’exceptionnellement de l’intervalle compris entre 漣 40 0C et + 40 0C. On a noté, depuis 1900, des extrêmes absolus de + 58 0C en Libye, de 漣 78 0C en Sibérie. Le continent antarctique offre des températures plus basses (inférieures à 漣 90 0C), mais à des altitudes élevées, ce qui ne permet pas de les comparer avec les données du réseau moyen (fig. 1 et 2).La variation diurne met en évidence un minimum de température peu après le lever du Soleil et un maximum l’après-midi. De l’ordre d’une dizaine de degrés Celsius en moyenne annuelle dans les régions tempérées, elle est d’autant plus faible que la latitude est plus haute et que la nébulosité est plus forte. Elle est plus élevée sur les continents que sur mer. Les plus grandes amplitudes sont notées dans les régions tropicales tandis que des variations quasi nulles sont observées l’hiver dans les régions à forte nébulosité. En montagne, les amplitudes diurnes vont en diminuant au fur et à mesure que l’on s’élève, alors que la température moyenne s’abaisse.La variation saisonnière est d’autant plus marquée que la latitude est plus haute. Pratiquement nulle et irrégulière dans les régions équatoriales, elle est, en valeur absolue et calculée sur les moyennes mensuelles, supérieure aux amplitudes diurnes au-dessus des tropiques. Elle est beaucoup plus forte sur les continents que sur mer, et elle peut atteindre une soixantaine de degrés Celsius. On utilise parfois une amplitude des moyennes mensuelles supérieures à 20 0C comme critère d’un climat continental.L’alternance diurne et saisonnière peut servir à définir les climats:– climat continental (hautes latitudes; Sibérie) où l’amplitude saisonnière est au moins cinq fois supérieure à l’amplitude diurne;– climats tempérés et tropicaux pour lesquels l’amplitude saisonnière est du même ordre de grandeur que l’amplitude diurne;– climats marins et équatoriaux (Pacifique; centre de l’Afrique; centre du Brésil) pour lesquels l’amplitude diurne est au moins cinq fois plus forte que l’amplitude saisonnière.Distribution verticaleLe profil vertical de la température de l’air permet de diviser l’atmosphère météorologique en trois couches principales (cf. ATMO- SPHÈRE, fig. 1).Dans la troposphère , la température décroît depuis le sol jusqu’à un niveau dit tropopause , où elle atteint en général 漣 50 à 漣 80 0C (valeur standard: face=F0019 漣 56,5 0C). Le gradient vertical moyen est de 6,5 0C par kilomètre. L’altitude de la tropopause décroît de l’équateur au pôle en même temps que sa température s’élève. L’altitude standard est de 11 km à 450 de latitude.La stratosphère débute par une isothermie depuis la tropopause jusqu’à 20 km environ et se continue par une couche chaude où la température croît de plus en plus rapidement pour arriver à des valeurs voisines de 0 0C vers 50 km. Un maximum à ce niveau définit la stratopause.Dans la mésosphère , la température diminue à nouveau assez régulièrement et atteint des valeurs très basses (face=F0019 漣 80 à 漣 100 0C) vers 80 km.En altitude, le gradient méridien s’inverse: les températures, dès 25 km, sont plus élevées au pôle qu’à l’équateur.Mesure de la température de l’airIl ne suffit pas de placer un thermomètre quelconque dans l’air pour obtenir une mesure correcte de sa température. L’équilibre thermique entre un capteur et l’air se heurte à des difficultés, du fait:– de la faiblesse des échanges conductifs et convectifs (en particulier, les échanges par rayonnements peuvent entraîner un équilibre dans lequel la température du thermomètre diffère notablement de celle de l’air ambiant);– de la faible capacité thermique de l’air qui exige une grande finesse des capteurs;– de la dispersion que présente la température locale et qui rend difficile la définition précise de cette température.En régime permanent et en supposant que les apports conductifs soient négligeables, le bilan thermique peut s’écrire, par unité de surface: où T est la température de l’air, la température du capteur, R la température d’équilibre de rayonnement (celle que prendrait le capteur dans le vide, dans les mêmes conditions de rayonnement), h la dissipation superficielle (W 練m -2), 靖 la constante de Stefan-Boltzmann (5,68 憐 10-8 W.m-2 練 0C-4), a le coefficient moyen d’absorption de la surface du capteur pour le rayonnement considéré.L’erreur de mesure, 﨎, n’est autre que 漣 T et vaut:

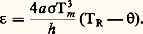

où T est la température de l’air, la température du capteur, R la température d’équilibre de rayonnement (celle que prendrait le capteur dans le vide, dans les mêmes conditions de rayonnement), h la dissipation superficielle (W 練m -2), 靖 la constante de Stefan-Boltzmann (5,68 憐 10-8 W.m-2 練 0C-4), a le coefficient moyen d’absorption de la surface du capteur pour le rayonnement considéré.L’erreur de mesure, 﨎, n’est autre que 漣 T et vaut: ou encore, en appelant Tm une température moyenne comprise entre R et :

ou encore, en appelant Tm une température moyenne comprise entre R et : Cette erreur croît lorsque la dissipation h diminue. Elle est réductible si l’on améliore le pouvoir réflecteur (a sera petit) et si l’on utilise une convection forcée (qui augmente h ).L’abri météorologique est un abri à claire-voie propre à assurer une circulation aussi libre que possible de l’air, tout en protégeant le thermomètre des rayonnements extérieurs. Il est placé normalement à 1,5 m au-dessus du sol. Son efficacité est bonne dès qu’il y a un peu de vent. Par forte insolation et vent nul, des échauffements non négligeables subsistent parfois, mais en général inférieurs au degré. De même, le refroidissement nocturne dû au rayonnement peut entraîner des erreurs par défaut. Pour des mesures plus précises, il est toujours préférable d’assurer une ventilation forcée de l’organe sensible (de l’ordre de 3 m/s, au moins). On réalise, pour les bouées météorologiques par exemple, des abris de petites dimensions qui sont constitués d’écrans horizontaux multiples.La diminution de la densité de l’air lorsqu’on s’élève en altitude entraîne celle des termes d’échanges convectifs et une influence relative croissante des termes de rayonnement.Les cheminées pare-soleil dont sont munies certaines radiosondes ne forment un écran efficace au rayonnement solaire que jusqu’à des altitudes de vingt à vingt-cinq kilomètres.Le bilan thermométrique est d’autant plus favorable (c’est-à-dire l’erreur radiative d’autant plus faible) que l’organe sensible est plus fin. On est ainsi amené à utiliser en sondage soit des thermistances (perles ou bâtonnets de diamètre inférieur au millimètre), soit des fils métalliques nus et bien dégagés de leur monture (platine ou tungstène de 20 à 50 猪m de diamètre).Les fusées météorologiques équipées de tels capteurs (fils nus de 5 猪m de diamètre et de 20 mm de longueur) peuvent mesurer la température de l’air jusqu’à 75 ou 80 km, niveau où la pression est de l’ordre du pascal.

Cette erreur croît lorsque la dissipation h diminue. Elle est réductible si l’on améliore le pouvoir réflecteur (a sera petit) et si l’on utilise une convection forcée (qui augmente h ).L’abri météorologique est un abri à claire-voie propre à assurer une circulation aussi libre que possible de l’air, tout en protégeant le thermomètre des rayonnements extérieurs. Il est placé normalement à 1,5 m au-dessus du sol. Son efficacité est bonne dès qu’il y a un peu de vent. Par forte insolation et vent nul, des échauffements non négligeables subsistent parfois, mais en général inférieurs au degré. De même, le refroidissement nocturne dû au rayonnement peut entraîner des erreurs par défaut. Pour des mesures plus précises, il est toujours préférable d’assurer une ventilation forcée de l’organe sensible (de l’ordre de 3 m/s, au moins). On réalise, pour les bouées météorologiques par exemple, des abris de petites dimensions qui sont constitués d’écrans horizontaux multiples.La diminution de la densité de l’air lorsqu’on s’élève en altitude entraîne celle des termes d’échanges convectifs et une influence relative croissante des termes de rayonnement.Les cheminées pare-soleil dont sont munies certaines radiosondes ne forment un écran efficace au rayonnement solaire que jusqu’à des altitudes de vingt à vingt-cinq kilomètres.Le bilan thermométrique est d’autant plus favorable (c’est-à-dire l’erreur radiative d’autant plus faible) que l’organe sensible est plus fin. On est ainsi amené à utiliser en sondage soit des thermistances (perles ou bâtonnets de diamètre inférieur au millimètre), soit des fils métalliques nus et bien dégagés de leur monture (platine ou tungstène de 20 à 50 猪m de diamètre).Les fusées météorologiques équipées de tels capteurs (fils nus de 5 猪m de diamètre et de 20 mm de longueur) peuvent mesurer la température de l’air jusqu’à 75 ou 80 km, niveau où la pression est de l’ordre du pascal.

Encyclopédie Universelle. 2012.